Credo che, se siamo onesti con noi stessi, il problema più affascinante che ci possiamo porre è: “Chi sono io?”

Che cosa intendiamo e che cosa sentiamo quando diciamo la parola “io”? Non penso che vi possa essere una percezione più seducente di questa, così inafferrabile e nascosta. Ciò che sei nell’intimo del tuo essere sfugge all’osservazione allo stesso modo in cui non puoi guardarti direttamente negli occhi senza servirti di uno specchio.

Ecco perché esiste sempre un elemento di profondo mistero nella domanda: “Chi siamo noi?” Questo interrogativo mi ha attirato per diversi anni. Ho chiesto a molte persone: “Che cosa intendi con la parola io?” Ho visto che esiste un certo accordo sulla risposta, soprattutto fra la gente della civiltà occidentale: abbiamo, secondo la mia definizione, una concezione di noi stessi in quanto “ego incapsulati nella pelle”. La maggior parte di noi percepisce l’io (l’ego, il mio sé, la fonte della mia coscienza) come un centro di consapevolezza e una sorgente di azioni che risiedono nel mezzo di una borsa di pelle. È curioso come usiamo la parola io. In un discorso comune non siamo abituati a dire: “Io sono un corpo”. Diciamo piuttosto: “Io ho un corpo”. Non affermiamo: “Io batto il mio cuore”, così come enunciamo invece: “Io cammino, io penso, io parlo”. Sentiamo che il cuore batte da solo e che non ha niente a che fare con l’io. In altre parole, non consideriamo l’io “me” come coincidente con il nostro organismo fisico. Riteniamo che sia qualcosa al suo interno: la maggior parte degli occidentali colloca l’io dentro la testa, da qualche parte tra gli occhi e le orecchie, mentre tutto il resto di noi penzola da quel punto di riferimento.

In altre culture non è così.

Quando un giapponese o un cinese vogliono localizzare il centro di sé, il primo lo chiama kokoro e il secondo lo definisce shin: cuore-mente. Alcune persone situano il proprio sé nel plesso solare, ma in generale lo immaginiamo dietro agli occhi e da qualche parte tra le orecchie. È come se all’interno della zona superiore del cranio ci fosse una specie di centrale che somiglia al quartier generale dell’Aeronautica a Denver, dove gli addetti siedono in grandi locali, circondati da schermi radar e da ogni sorta di monitor, e controllano i movimenti degli aerei in tutto il mondo. In ugual modo, noi concepiamo noi stessi come una piccola persona all’interno della nostra testa, che indossa una cuffia di ascolto per captare i messaggi dalle orecchie, che ha un televisore davanti a sé per ricevere i messaggi dagli occhi e che è coperta sul corpo da elettrodi di ogni tipo che le inviano messaggi dalle mani e così via. Questa persona si trova dietro un pannello pieno di pulsanti, quadranti, eccetera, e in tal modo riesce, più o meno, a controllare il corpo. Non è però il corpo, perché “io” sovrintendo solo a quelle che vengono chiamate le azioni volontarie, mentre le cosiddette azioni involontarie mi succedono. Vengo comandato a bacchetta da queste ultime, anche se posso impartire, fino a un certo punto, ordini al mio corpo.

Questa è, secondo la conclusione a cui sono arrivato, l’ordinaria concezione dell’uomo moderno di ciò che è il proprio sé.

Osserviamo come i bambini, influenzati dal nostro ambiente culturale, ci chiedono: “Mamma, chi sarei se papà fosse stato un altro uomo?” Dalla nostra cultura il bambino prende l’idea che padre e madre gli hanno dato un corpo dentro il quale, a un certo momento, è stato infilato (il fatto che sia stato concepito o partorito un po’ vago).

Comunque, in tutto il nostro modo di pensare c’è l’idea che siamo un’anima, una qualche essenza spirituale, imprigionata dentro un corpo. Guardiamo fuori, in un mondo che ci è estraneo e sentiamo, per usare le parole del poeta A.E. Housman: “Io, uno straniero che ha paura di vivere in un mondo non fatto da me”. Di conseguenza parliamo del dovere di confrontarci con la realtà, di fronteggiare gli eventi. Diciamo di essere venuti in questo mondo e siamo allevati con la sensazione di essere un’isola di consapevolezza rinchiusa in un sacco di pelle. All’esterno vediamo una realtà che ci è profondamente aliena, nel senso che ciò che è al di fuori di “me” non è me. Questo fatto crea una fondamentale sensazione di ostilità e di distacco tra noi e il cosiddetto mondo esterno. Quindi continuiamo a parlare di conquista della natura, di conquista dello spazio e vediamo noi stessi come se fossimo schierati in battaglia per opporci a tutto quanto rappresenta l’altro da me. Parlerò più estesamente di questo argomento nel prossimo capitolo, mentre qui voglio esaminare la strana sensazione di essere un sé isolato. Dunque, è assolutamente assurdo dire che siamo entrati in questo mondo. Non è così: in effetti ne siamo usciti! Che cosa credete di essere? Facciamo un esempio: supponete che il mondo sia un albero. Siete per caso una foglia dei sui rami o uno stormo di uccelli arrivati da qualche parte che si è stabilito sopra un vecchio albero morto? Ogni cosa che conosciamo sugli organismi viventi, dal punto di vista scientifico, ci mostra che “cresciamo fuori” da questo mondo, che ciascuno di noi è ciò che si potrebbe definire un sintomo dello stato dell’universo nella sua globalità. Tuttavia, questo pensiero non fa parte del nostro senso comune.

Per molti secoli l’uomo occidentale è stato sotto l’influenza di due grandi miti. Quando uso il termine “mito” non intendo necessariamente dire “falso”. La parola mito richiama una grande idea nel cui ambito l’uomo cerca di trovare il significato del mondo; può essere un concetto, oppure un’immagine. La prima delle due immagini che hanno profondamente influenzato l’Occidente è quella del mondo come “prodotto”, più o meno come una brocca fatta da un vasaio. E, infatti, nel Libro della Genesi c’è l’idea che originariamente l’uomo era una figura di terra fabbricata da Dio, che poi alitò sopra di essa dandole la vita. Tutto il pensiero dell’Occidente è profondamente influenzato dall’idea che ogni cosa (ogni evento, ogni essere umano, ogni montagna, ogni stella, ogni fiore, ogni cavalletta, ogni verme) è un , “prodotto”: è stata fabbricata. Pertanto, è naturale per un bambino occidentale chiedere alla madre: “Come sono stato fatto?”. Al contrario, questa sarebbe una domanda anomala per un bambino cinese, perché i cinesi non credono che la natura sia un insieme di oggetti fabbricati. La considerano come qualcosa che cresce, e i due processi sono ben diversi. Quando costruite un oggetto, assemblate le varie parti, oppure scolpite una immagine in un pezzo di legno o in una pietra, lavorando dall’esterno verso l’interno. Invece l’osservazione di qualcosa che cresce è completamente differente. Non si assemblano parti. Ciò che cresce si espande dall’interno e gradualmente si complica, estendendosi verso l’esterno, come una gemma che fiorisce o un seme che diventa una pianta.

Tuttavia, dietro tutto il nostro processo di pensiero occidentale c’è l’idea che il mondo sia un manufatto, messo insieme da un architetto celeste, un falegname, un artista che, proprio perché lo ha costruito, sa come è fatto.

Quando ero ragazzino ponevo a mia madre molte domande a cui la poverina non era in grado di rispondere. Allora si rifugiava nella disperazione, dicendomi: “Mio caro, ci sono cose che non ci è dato di conoscere”. E io ribattevo: “Ma un giorno troveremo la risposta?”. “Sì,” mi spiegava, “quando moriremo e andremo in cielo ci sarà tutto chiaro.” Così, ero convinto che durante i pomeriggi piovosi, in paradiso, ci saremmo tutti seduti attorno al Trono di Grazia e avremmo detto al Signore: “Allora, spiegaci finalmente perché hai creato il mondo in questo modo e come sei riuscito a fare quest’altra cosa” ed Egli avrebbe chiarito e reso tutto comprensibile. Ogni interrogativo avrebbe avuto una risposta perché, come abbiamo imparato dalla teologia popolare, Dio è la grande mente onnisciente. Se chiedeste al Signore l’altezza esatta del Mount Whitney, fino all’ultimo millimetro, Egli naturalmente lo saprebbe e ve lo direbbe. Potreste rivolgergli qualsiasi domanda, perché Egli è l’Enciclopedia Britannica cosmica. Tuttavia, questa particolare immagine (o mito) è diventata troppo pesante per l’uomo occidentale: è opprimente pensare che si sa tutto di te e che sei perennemente osservato da un giudice infinitamente giusto. Ho un’amica, una cattolica convertita, molto illuminata: nella stanza da bagno di casa sua ha un gabinetto vecchio stile e sul tubo che connette lo sciacquone con la tazza del gabinetto è appeso un piccolo dipinto incorniciato, che rappresenta un occhio. Sotto, in lettere gotiche, è scritto: “Dio ti vede”. Questo occhio è dappertutto e guarda, guarda, guarda, giudicandovi e voi sentite in ogni momento che non siete mai veramente soli. Il vecchio gentiluomo vi sta osservando e sta prendendo appunti nel suo libro nero: un concetto simile è diventato insopportabile per l’Occidente. Abbiamo dovuto liberarcene. Così, al suo posto, abbiamo sviluppato un altro mito: quello dell’universo puramente meccanico. Questo mito è stato inventato alla fine del XVIII secolo ed è diventato sempre più di moda durante il XIX e buona parte del XX secolo, di modo che oggi è un luogo comune.

Oggi poche persone credono veramente in un Dio vecchio stile. Dicono di farlo, ma anche se sperano davvero che esista un Dio, non hanno realmente fede in Lui. Desiderano con fervore che ci sia e sentono il dovere di credere, ma l’idea dell’universo governato da quel meraviglioso vecchio gentiluomo non è più plausibile. Non è che ognuno di noi lo confuti; semplicemente non è più in accordo con la nostra conoscenza della smisurata immensità delle galassie e delle infinite distanze di anni luce che separano le une dalle altre. È invece diventato di moda, e non è altro che una moda, credere che l’universo sia ottuso e che l’intelligenza, i valori, l’amore e i sentimenti più delicati risiedano unicamente nella borsa di epidermide umana; e che oltre a questo esista soltanto una specie di interazione caotica e stupida di forze cieche. Per esempio, grazie a Sigmund Freud abbiamo imparato il concetto che la vita biologica è basata su qualcosa chiamata libido, una parola molto insidiosa. Tale libidine cieca, spietata, incapace di comprensione, è vista come il fondamento dell’inconscio umano e i pensatori del XIX secolo come Georg WF Hegel, Charles Darwin e Thomas H. Huxley erano convinti che alla radice dell’essere vi fosse un’energia e che questa energia fosse cieca.

L’energia, dicevamo, è semplicemente energia, completamente e assolutamente stupida, e la nostra intelligenza è uno sfortunato incidente. Per qualche strambo capriccio dell’evoluzione siamo diventati questi esseri sensibili e razionali (o, per meglio dire, più o meno razionali); ma tutto ciò è un terribile errore perché ci troviamo in un universo che non ha nulla in comune con noi. Non condivide i nostri sentimenti, non è veramente interessato a noi: siamo soltanto una specie di colpo di fortuna cosmico. Ne consegue che l’unica speranza per l’umanità è costringere questo universo irrazionale alla sottomissione, conquistarlo e dominarlo. Naturalmente, l’intero discorso e una perfetta idiozia. Se pensate che l’universo sia stato creato da un gentiluomo vecchio e bonario, vi accorgerete ben presto che Egli non è così bonario e che ha un atteggiamento che indurrebbe a pensare: “Questo farà più male a me di quanto ne farà a te”. Potete, certo, avere tale idea, ma se questa nozione dovesse diventarvi scomoda, potete cambiarla con l’altro concetto a vostra disposizione, il concetto opposto: vale a dire che l’ultima realtà non possiede intelligenza alcuna. Almeno un’impostazione del genere ci aiuterebbe a sbarazzarci del vecchio spauracchio lassù nel cielo, in cambio però dell’immagine di un mondo totalmente stupido.

Naturalmente, simili teorie non hanno veramente senso, perché non è possibile arrivare a un organismo intelligente, come l’essere umano, partendo da un universo non intelligente. Non può esistere un organismo intelligente che vive in un ambiente non intelligente. C’è un albero in giardino e ogni estate produce mele; lo chiamiamo melo, perché l’albero fa le mele. C’è un sistema solare all’interno di una galassia e una delle sue peculiarità che (perlomeno per quanto riguarda il pianeta Terra) “produce” esseri umani, proprio come l’albero “fabbrica” le mele. Forse, due milioni di anni fa, dentro un disco volante è arrivato qualcuno da un’altra galassia, ha visto questo sistema solare, ha alzato le spalle e ha detto: “È solo un ammasso di rocce”, ed è ripartito. Più tardi, due milioni di anni dopo, è ritornato, ha guardato di nuovo e ha detto: “Scusatemi, credevo che fosse soltanto un ammasso di rocce, ma in realtà è popolato, è vivo: ha fatto qualcosa di intelligente”.

L’uomo cresce in questo mondo esattamente come le mele crescono sul melo: se l’evoluzione ha un significato, il significato è proprio questo. Ma noi, curiosamente, lo distorciamo. Diciamo: “D’accordo, all’inizio non c’era altro che gas e roccia. Poi è capitato che vi sorgesse l’intelligenza, come una specie di fungo o poltiglia che si è posata sopra al tutto”. Ma questo modo di pensare separa l’intelligenza dalle rocce. Dove ci sono le rocce bisogna stare attenti, perché un giorno diventeranno vive e saranno brulicanti di esseri. È solo una questione di tempo, proprio come la ghianda un giorno diventerà una quercia perché ne ha intrinsecamente la potenzialità. Quindi state attenti: le rocce non sono senza vita.

Dipende dal tipo di atteggiamento che scegliete di avere nei confronti del mondo. Se lo volete umiliare, potete dire: “Fondamentalmente è soltanto un po’ di geologia, un po’ di stupidità bell’e buona, su cui appare, per caso, una specie di fenomeno che noi chiamiamo coscienza”. Questo è un atteggiamento che possiamo assumere quando vogliamo provare agli altri che siamo tipi tosti, concreti, che guardiamo in faccia ai fatti, che non indugiamo nelle illusioni. In realtà stiamo semplicemente impersonando un ruolo e ce ne dobbiamo rendere conto: si tratta di mode intellettuali. D’altro canto, se provate amore per l’universo, lo elevate invece di umiliarlo, e a proposito delle rocce, direte: “Sono veramente consapevoli, ma una forma diversa di consapevolezza”.

Naturalmente la coscienza è qualcosa di molto più sottile. Ma se percuotete una campana o urtate un cristallo, essi rispondono: dentro di loro c’è una reazione estremamente semplice. È un suono che proviene dall’interno, mentre noi “risuoniamo” a ogni tipo di colore, di luce, di intelligenza, di idee, di pensieri; è più complicato. Entrambe le reazioni sono ugualmente consapevoli, anche se in modi differenti. È un concetto perfettamente accettabile. Quello che voglio dire è che i minerali possiedono una forma rudimentale di coscienza; altri, invece, sostengono che la coscienza sia una forma complessa di sostanze minerali. Queste persone ritengono che ogni cosa sia scialba, mentre io affermo che la vita è uno spettacolo magnifico. Ciò nonostante, mentre studiamo l’essere umano o qualsiasi altro organismo vivente e cerchiamo di descriverli in modo accurato e scientifico, ci accorgiamo che la normale percezione di noi stessi come tanti io isolati dentro una borsa di pelle è un’allucinazione.

E’ veramente pazzesco, perché quando si cerca di definire il comportamento umano, oppure il comportamento di un topo, di un ratto, di un pollo (o di qualsiasi altro organismo) si scopre che se si vuole descrivere questo comportamento in modo accurato si deve analizzare anche il comportamento dell’ambiente. Supponiamo che io stia camminando e voi volete descrivere l’atto del camminare. Non potete parlare del mio modo di camminare senza descrivere il suolo, perché se non lo fate e se non descrivete nemmeno lo spazio dentro il quale mi sto muovendo, parlerete solo di qualcuno che sta facendo dondolare le gambe in un spazio vuoto. Così come raccontate il mio modo di camminare, dovete raccontare anche lo spazio in cui mi trovate. Non potete vedere se non vedete anche lo sfondo; ciò che sta dietro di me. Se i limiti della mia pelle avessero la stessa estensione della totalità del vostro campo visivo, non mi vedreste affatto. Osservereste le cose che riempiono il vostro campo visivo, ma non vedreste me, perché per vedermi non dovreste vedere soltanto ciò che è all’interno del limite della mia pelle, ma anche quello che è fuori.

È un fatto estremamente importante. In realtà l’ultimo mistero, quello fondamentale, l’unico che dovete conoscere per capire i segreti metafisici più profondi, è questo: per ogni fuori c’è un dentro e per ogni dentro c’è un fuori, e benché siano differenti, i due sono un tutt’uno. In altre parole, vi è una cospirazione segreta tra ogni interno e ogni esterno: ciascuno cioè deve apparire quanto più è possibile diverso dall’altro, ma sotto sotto entrambi sono identici. Non troverete mai l’uno senza l’altro. I due si sono messi d’accordo per darsi battaglia.

Ecco perciò il segreto: ciò che è esoterico, profondo, intenso, viene denominato ‘implicito’. Ciò che è ovvio e pubblico si chiama ‘esplicito’. Così, io nel mio ambiente e voi nel vostro siamo esplicitamente tanto diversi quanto possibile, ma implicitamente siamo un tutt’uno. Lo scienziato riesce a scoprire questa realtà molto velocemente, quando cerca di descrivere esattamente che cosa stiamo facendo; dato che tutta l’arte della scienza è quella di illustrare il nostro comportamento, quest’ultimo non è qualcosa che può essere separato dal mondo che ci circonda.

Quindi lo scienziato si rende conto che siamo qualcosa che tutto il mondo sta facendo, proprio come quando il mare ha le onde, l’oceano ‘ondeggia’. Così ognuno di noi è un “ondeggiamento’ di tutto il cosmo, l’opera completa, tutto ciò che c’è, e insieme con ciascuno di noi è questo ‘ondeggiamento’ che dice: “Ehi! Sono qui!”, eppure ogni volta è diverso, perché la diversità dà sapore alla vita. Il fatto strano, però, è che non siamo stati educati a sentire in questo modo. Invece di sentire che siamo qualcosa che tutto il regno dell’esistenza sta facendo, percepiamo di essere entrati in questa totalità come stranieri. Quando nasciamo non sappiamo da dove veniamo perché non lo ricordiamo; così pensiamo che anche quando moriremo sarà uguale. Alcune persone si consolano con l’idea che andranno in paradiso oppure che si reincarneranno, ma in generale nessuno ci crede veramente. Per la maggior parte della gente non è una storia accettabile; perciò la cosa che davvero ossessiona è che quando si muore ci si addormenta per non svegliarsi mai più. Saremo chiusi a chiave nella cassetta di sicurezza delle tenebre per sempre. Però, tutto questo si basa su una nozione falsa di ciò che è il sé di un individuo. Il motivo per cui abbiamo questo concetto errato di noi stessi, per quanto sono riuscito a capire, sta nel fatto che ci siamo specializzati in un tipo particolare di consapevolezza.

Generalmente parlando, possediamo due modelli di consapevolezza. Chiamerò il primo “faro direzionale” e il secondo “luce a largo fascio”. Il faro è l’attenzione consapevole e fin da bambini ci è stato detto che costituisce la forma di percezione più preziosa. Quando il maestro dice alla classe: “Fate attenzione!”, ogni allievo guarda verso l’insegnante. Questa è la consapevolezza “faro”: fissare la mente su un solo oggetto alla volta. Ci concentriamo e anche se non siamo in grado di avere una durata di attenzione molto lunga, usiamo il nostro “faro”: ci focalizziamo su un oggetto dopo l’altro, uno dopo l’altro…

Tuttavia abbiamo anche una consapevolezza “a largo fascio”. Per esempio, possiamo guidare l’automobile per diversi chilometri con un amico seduto a fianco e la nostra consapevolezza “faro” può essere completamente assorbita nella conversazione con l’amico. Eppure l’attenzione “a largo fascio” si arrangia a guidare il veicolo, vedrà tutti i segnali stradali, gli altri idioti che stanno guidando e così via, e noi arriveremo alla meta sani e salvi senza neppure pensarci. La nostra cultura, però, ci ha insegnato a specializzarci nella consapevolezza “faro” e a identificarci solo con essa. “Io sono la mia consapevolezza faro, la mia attenzione cosciente; cioè il mio ego; cioè me.” Sebbene in larga misura la ignoriamo, la “coscienza a largo fascio” è all’opera senza sosta e ogni terminazione nervosa che possediamo è un suo strumento. Potete uscire a pranzo ed essere seduti accanto alla signora Tal-dei-tali, poi tornate a casa e vostra moglie vi chiede: “C’era anche la signora Tal-dei-tali?” “Sì, ero seduto accanto a lei.” “Che cosa indossava?” “Non ne ho la più pallida idea.” Avete visto, ma non avete notato.

Ora, siccome siamo stati abituati a identificarci con la consapevolezza “faro”, mentre quella a “largo fascio” è sottovalutata, abbiamo la sensazione di noi stessi in quanto consapevolezza “faro”: un io che guarda e si occupa di questo e di quello. In tal modo, non siamo coscienti della immensa vastità del nostro essere. Persone che, grazie a diversi metodi, diventano totalmente coscienti della propria consapevolezza a largo fascio, fanno un’esperienza cosiddetta “mistica”: il buddhismo la definisce bodhi, “risveglio”; gli induisti la chiamano moksha, “liberazione”. In questa esperienza si scopre che il vero, profondo Sé, ciò che voi siete veramente, fondamentalmente e per sempre, è l’essere nella sua interezza, tutto ciò che è, che opera: quello siete voi. Soltanto questo Sé universale che costituisce la vostra vera realtà ha la capacità di focalizzarsi in numerosi e diversi qui-e-ora.

Affermava William James: “La parola “io” è in realtà un termine che esprime un concetto di posizione, come “questo” oppure “qui”. Proprio come il sole e le stelle hanno molti raggi, l’intero cosmo esprime se stesso in te, in voi, in noi, in tutte le variazioni possibili. Gioca: gioca il gioco chiamato Mario Rossi, Maria Verdi, Giuseppe Bianchi. Gioca il gioco dello scarafaggio, il gioco della farfalla, dell’uccello, del piccione, del pesce, delle stelle. Sono giochi diversi uno dall’altro, proprio come il backgammon, il bridge, il poker, il pinnacolo, o come il valzer, la mazurca, il minuetto, il tango. È una danza con variazioni infinite, ma ogni danza (cioè ognuno di noi) è ciò che sta facendo l’essere intero. Ma noi lo dimentichiamo e non sappiamo chi siamo. Veniamo educati in un modo tale da non renderci conto di questa connessione, ignoriamo che ciascuno di noi è l’opera, il gioco giocato in un certo modo per un certo tempo. Così, ci è stato insegnato a temere la morte come se fosse la fine di uno spettacolo che non si ripeterà più. Siamo condizionati ad avere paura di tutto ciò che comporta un rischio di morte: il dolore, la malattia, la sofferenza, Se non siete veramente e vividamente consapevoli del fatto che fondamentalmente siete “l’opera”, è probabile che non proverete mai la vera gioia: siete soltanto un fascio di ansia mescolata a senso di colpa.

Quando nascono i bambini, ci comportiamo in modo orrendo con loro. Invece di dire: “Come stai? Benvenuto tra la razza umana. Devi sapere, mio caro, che stiamo giocando giochi molto complicati: queste sono le regole. Voglio che tu le capisca, che le impari quando diventerai più grande; magari riuscirai perfino a inventare regole migliori, ma ora devi giocare secondo le nostre”. Invece di essere diretti con i nostri figli, diciamo: “Siete qui in prova, dovete capirlo. Forse quando sarete un po’ cresciuti diventerete più accettabili, ma per ora dovete far sì che vi si veda e non vi si senta. Siete un pasticcio: dovete essere educati e istruiti finché diventerete umani”. Questi atteggiamenti che ci vengono inculcati dall’infanzia vanno avanti fino alla tarda età, perché è possibile che il modo in cui si comincia sia anche il modo in cui si finisce. La gente, vivendo, percepisce di non avere un senso di appartenenza, perché la prima cosa che ha sentito dai genitori è stata: “Guarda, sei nato per soffrire. Sei qui in prova. Non sei ancora un essere umano”. Ed è in preda a questa sensazione fino alla vecchiaia, immaginando che l’intero universo sia presidiato da un terribile Dio Padre che vuole solo il meglio per noi, che ci ama, ma: “Chi risparmia la frusta, rovina il bambino. Chi è amato dal Signore, Egli lo perseguita”. Dove cadrà il prossimo colpo?

È chiaro che in questo modo non si può avere un senso di appartenenza; in sua vece, siamo pervasi da una spaventosa impressione, quella che io chiamo “ego cristiano”, ma che è anche un pochino ebraica: la sensazione di essere orfani, senza una casa.

I cristiani dicono che siamo figli di Dio per adozione: non figli veri, ma solo adottati, per grazia, per sofferenza. Ed ecco allora la sensazione assolutamente caratteristica dell’uomo occidentale, di ogni persona altamente civilizzata: essere uno straniero sulla terra, un momentaneo guizzo di consapevolezza fra due tenebre eterne. Per tale ragione ci veniamo a trovare in un continuo contenzioso con ogni cosa che ci circonda: non solo con il nostro prossimo, ma anche con la terra, con le acque. Simbolo di questo, nella nostra cultura, è il bulldozer. Nel luogo dove abito, a bordo di una nave-traghetto, si vedono alcune colline molto belle dall’altra parte della distesa d’acqua. Su quelle alture costruiranno una serie di case, ma saranno case che di solito si trovano nelle zone di periferia e non in un’area tanto amena.

Un bravo architetto riesce a far si che una casa si adatti alla collina e non deve distruggere la collina per metterci sopra una casa. Se decidete di vivere sopra una collina, ovvio che ci volete vivere ed è ovvio che non la volete distruggere solo per il fatto che ci volete abitare. Eppure è ciò che succede, soprattutto in California, dove si susseguono molte piccole alture. Che cosa fanno? Livellano le cime fino a che sono perfettamente piatte. Poi vi costruiscono le case, terrazzando via via il territorio fino in fondo. Naturalmente sconvolgono l’ecologia delle colline e le case corrono il rischio di crollare, ma il costruttore dice: “E allora?” Quando accadrà, tutti i pagamenti saranno stati eseguiti. È evidente che il costruttore non sente il mondo esterno come se fosse il suo corpo. Mentre invece lo è.

Il mondo esterno l’estensione del nostro corpo e un architetto intelligente, salendo sulla collina prescelta, dovrebbe dire: “Buongiorno. Vorrei tanto costruire una casa in questo luogo e vorrei sapere da te, collina, che tipo di casa ti piacerebbe ti venisse costruita sopra”. Al contrario, l’architetto ha già un’idea precisa di quale casa erigere e sottomette la collina a questo suo pregiudizio. E così rovina l’altura, se ne libera per metterci sopra una casa. Un uomo che agisce così è completamente fuori di mente, perché non si rende conto che il mondo esterno è il suo corpo. Solo quando lo capirà, rientrerà in sé.

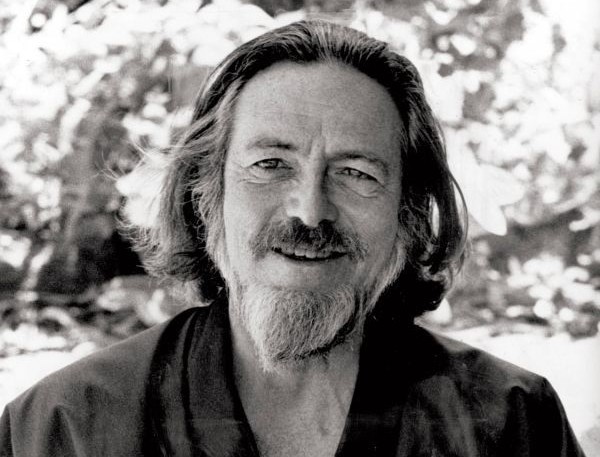

tratto da: “Il Tao della filosofia” di Alan Watts